両手仲介とは、不動産取引において同じ不動産会社が売主と買主の両方を仲介することを表します。

両手仲介にも、取引の効率化につながるなどのメリットがあります。しかし、囲い込みや利益相反といった深刻なリスクも存在しています。

そこで、本記事では両手仲介の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、不動産取引で注意すべきポイントまでを分かりやすく解説しました。

近い将来不動産取引を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

両手仲介とは?その意味と仕組みを簡単解説

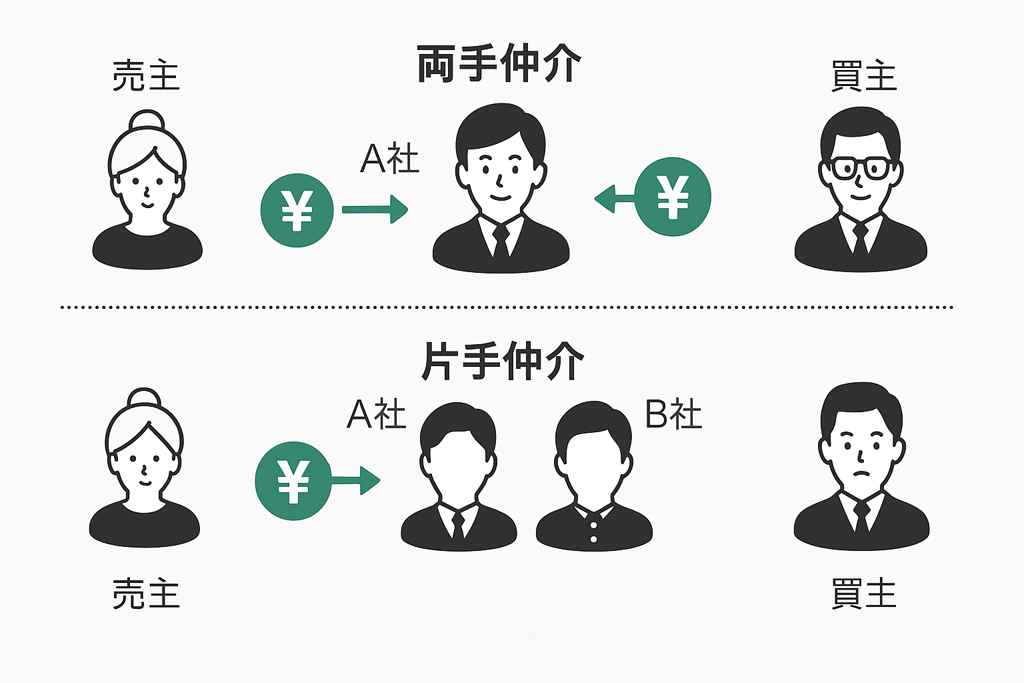

両手仲介とは、不動産取引において「同じ不動産会社が売主と買主の両方の仲介を行う」仕組みです。

法律(宅地建物取引業法)は本来、不動産会社は売主または買主のそれぞれに別の不動産会社(宅建業者)が仲介に入ることを想定しています。

しかし法律は1社単独で仲介を行う、両手仲介を禁止していません。

それは両手仲介そのものに悪質性はないからです。しかし、両手仲介は「儲かる仕組みだ」と考える会社が、必要以上に両手取引にこだわることが問題です。

その背景を、もう少し詳しく解説しましょう。

不動産会社はなぜ両手仲介を歓迎する?

不動産会社は一般に、両手取引を歓迎します。筆者も「片手取引と両手取引、どちらがいい?」と聞かれたら、「それは両手の方がありがたい」と答えるでしょう。

その理由は次の通りです。

- 利益の最大化:売主・買主の両方から手数料を得られるため、収益が向上する。

- 取引の効率化:情報共有や調整が社内で完結し、取引がスムーズに進む。

- 顧客との関係性:双方のニーズを直接把握し、満足度を高められるケースもある。

ただし、ぶっちゃけると「利益の最大化」がほぼすべてです。それ以外のメリットは、副産物にすぎません。

このように会社と顧客の利益が相反する問題を、不動産屋のモラルと良心に任せている部分がある今の制度には、改善の余地があるといえるでしょう。

とはいえ、次の章で説明するように、両手仲介にはメリットもあります。そこも含めて不動産仲介の仕組みを理解しておく必要があります。

売主にとっての両手仲介のメリット・デメリット

日本にも「両手仲介は悪いものだから、当社は片手仲介しかしない」というポリシーの会社があります。しかし、現行の法律を変えずに、両手仲介を放棄するのは非効率的です。

なぜなら、両手仲介にはメリットもあるからです。

そこで、この章では両手仲介のメリット・デメリットの両方を押さえ、不動産会社とうまく付き合っていく方法を解説します。

両手仲介にはメリットもある

筆者は、両手仲介にもメリットがあると考えています。

たとえば、両手仲介であれば、同じ不動産会社が売主・買主双方と直接会話するため「買主の事情が正確にわかる」というメリットがあります。

「この人は本当に買ってくれそうだ」「この人はローンの審査が危ないかも」といった微妙なニュアンスも、売主に伝えることができます。

また、売主の考えをダイレクトに買主に伝えられるというメリットもあります。

たとえば「境界明示義務を免除してくれるなら50万円値下げしてもいい」といった交渉もスムーズに行えるため、成約の確率が上がります。

このように、両手仲介にもメリットがあります。ただし、その前提として仲介不動産会社が信用のおける会社であることは必須です。

両手仲介の深刻なデメリット

筆者が考える両手仲介「最悪のデメリット」は、「囲い込み」そのものではなく「利益相反」です。

売主と不動産会社の利益は、時として相反します。その時、誠実に「顧客の利益」を優先できる会社ばかりではありません。

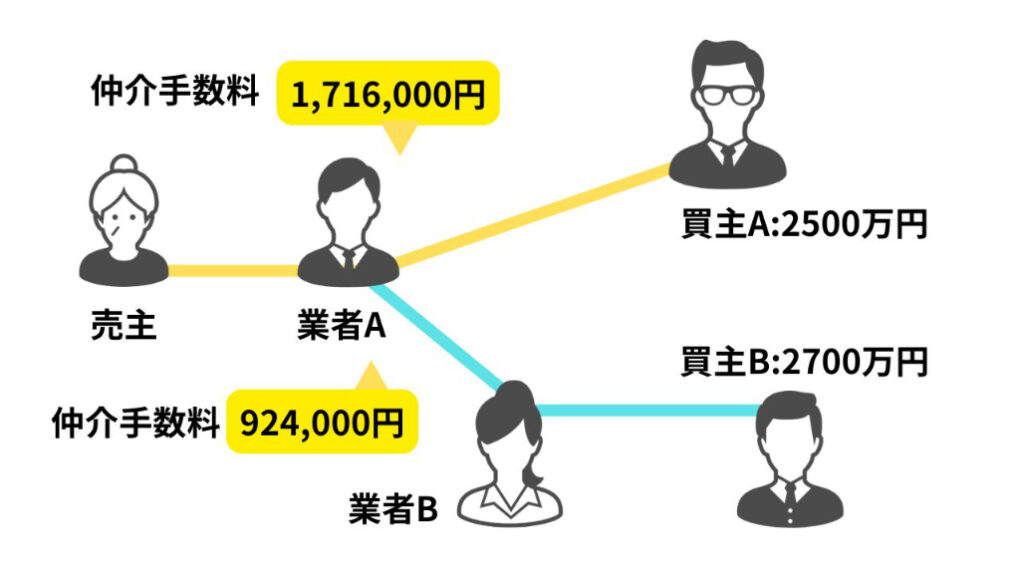

まず、以下の図を見てください。

この場合、両手取引の客は2500万で購入、不動産屋Bを介した片手取引の客は2700万円で購入してくれます。

売主は、当然ながら片手取引の方が有利です。

しかし、不動産会社は両手取引の方がトクをします。

この時、自社の利益を優先して囲い込んでしまう会社も存在しますから、その点にぜひ気をつけてください。「囲い込み」については次の章で解説します。

不動産の囲い込みとは?両手仲介特有のリスク

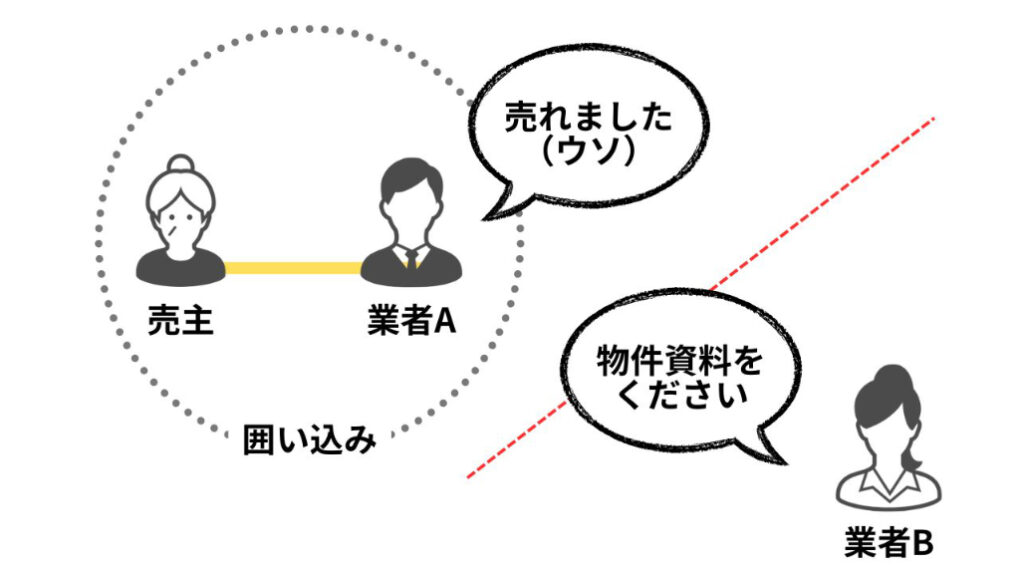

不動産取引において「囲い込み」とは、不動産会社が売主から依頼された物件情報を他社に共有せず、自社だけで買主を見つけようとする行為を指します。

囲い込みは無理にでも両手仲介に持ち込むための手法ですが、売主や買主双方にとってデメリットがあり、特に売主にとっては大きなリスクがあります。

自社の利益を優先するための囲い込み

すでに述べたように、囲い込みが行われる背景には、不動産会社が利益を最大化したいという意図があります。

両手仲介を成立させることで売主と買主の双方から仲介手数料を得ることができるため、不動産会社にとっては魅力が大きいからです。

その誘惑に負けて物件を囲い込んでしまう業者は、今でも間違いなく存在します。

囲い込みによるリスク

囲い込みが行われると、売主にとってさまざまなデメリットがあります。中でも最も残念なのは、価格が安くなりがちなこと。

物件情報を広く公開していないため、潜在顧客にアプローチできず、結果ダンピング販売することにつながります。

また、売却期間が長期化する傾向がありますから、「遅く、しかも安くしか売れない」という事態になりがちです。

筆者が見た囲い込みの具体例

囲い込みがどのように行われるか、実際の事例をご紹介します。

地域で有名な宅建業者A社が仲介している一戸建て物件について、顧客が見学を希望したため、筆者はA社に問い合わせを行いました。ところが、A社の担当者から「もう契約しているため案内できない」との返答を受けました。

その後、顧客に直接A社へ問い合わせてもらったところ、実際には物件はまだ契約されておらず、購入可能であることがわかりました。これは典型的な囲い込みの手口といえます。

さらに、同じA社に別の物件について問い合わせた際他社には紹介しないことにしている」と、公然と言われたこともあります。これは囲い込みを認めている、ということです。

こういった事例は、宅建業者の多くが経験しているはずです。

上記は筆者(アップライト合同会社の立石)が実際に遭遇した事例です。

「囲い込まれていないか」を確認する方法

不動産取引において、エンドユーザー自身が「囲い込まれていないか」を確認する方法としては、以下のような手段があげられます。

レインズの登録証明書を確認する

不動産業界では、物件情報が「レインズ(REINS)」というデータベースに登録されているかどうかが重要なポイントです。

売主としては、不動産会社に「レインズ登録証明書」の提出を依頼することで、物件が適切に登録されているかを確認できます。登録証明書には登録番号や登録日が記載されており、物件情報が他社にも共有されているかをチェックすることが可能です。

ポータルサイトに掲載されているか確認する

囲い込みの疑いがある場合は、不動産会社が物件情報を広く公開しているかを確認することが重要です。物件が不動産ポータルサイト(例:SUUMOやアットホーム)に掲載されているかを確認することで、物件が適切に市場に出回っているかを把握できます。

よほどの理由がない限り不動産会社はポータルに登録しますから、もし登録していないとしたら問い合わせしてみてください。

沖縄県内ではSUUMOやアットホームに掲載されていなくても問題ありませんが、そのかわり「うちなーらいふ」または「グーホーム」に登録されていることを確認してください。

他社を通じて問い合わせる

物件がレインズに登録されている場合、他の不動産会社にも紹介されているはずです。やや裏ワザ的な手段ですが、別の不動産会社を通じて同じ物件に問い合わせることで、囲い込みが行われていないかを確認することができます。

両手仲介は違法?法律面から見ると利益相反?

日本では、両手仲介そのものは法律で禁止されていません。それどころか、囲い込み行為も明確に違法ではありません。しかし、不動産取引を公正かつ適切に進めるために、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)によっていくつかの重要なルールが定められています。

説明義務について

両手仲介が行われる際、不動産会社には売主と買主の双方に対して公平に情報を提供し、取引の透明性を確保する責任があります。この義務は、取引が公正に行われるための基盤として重要な役割を果たしています。

レインズへの登録義務

専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は契約後一定期間内に物件をレインズに登録しなければなりません。また、売主に対して定期的に販売活動の進捗状況を報告することも求められます。このルールは、情報共有の透明性を高め、取引をスムーズに進めるための措置といえます。

囲い込み対策

宅建業法では、不動産会社による意図的な情報の非開示や囲い込みを防ぐための指針が示されています。しかし、一部では十分な取り締まりが行われていないとの指摘もあります。この問題に関しては、さらに厳格な運用が期待されています。

結論として、日本の不動産取引における両手仲介は法律で禁止されていないものの、公正な取引を実現するために宅建業法による厳格なルールが設けられています。不動産取引に関わる方は、これらの規定をしっかりと理解し、適切な取引を進めることが大切です。

海外では両手仲介禁止のケースも

海外では、両手仲介が法律で禁止されている国も存在します。こうした規制は、不動産取引の透明性や信頼性を高めることを目的としています。

アメリカの事例

アメリカの一部の州では、両手仲介が禁止されています。これは、不動産会社が売主と買主の利益を同時に、かつ公平に守ることが難しいという問題が背景にあります。

その代わりに、買主側と売主側にそれぞれ別のエージェントがつく制度が一般的です。米国ではこの仕組みにより、取引の透明性と公正性を確保しています。

カナダの事例

カナダでも同様に、取引の透明性の向上を目的として両手仲介を禁止する州があります。こうした制度により、不動産取引における公平な環境が確保されています。

日本との違い

これらの国々では、両手仲介を禁止することを前提に法体系が構築されています。一方、日本では両手仲介が合法とされており、宅地建物取引業法(宅建業法)でその運用ルールが定められています。そのため、もし日本で「両手仲介禁止」を導入する場合には、宅建業法の大幅な改訂が必要となります。

結論として、海外では両手仲介を禁止することで不動産取引の透明性と信頼性を高める取り組みが進んでいます。日本においては立法時の考え方が違うため、海外の事例をそのまま当てはめることはできませんが、結果として不動産の「囲い込み」を許してしまうという問題点があります。

最悪の両手仲介と悪くない両手仲介

両手仲介には、売主に大きな不利益を与える「最悪のケース」と、比較的害が少ない「悪くないケース」が存在します。その違いを理解することで、売主として適切な対応を取ることができます。

悪くない両手仲介の例

筆者は、大手不動産会社による両手仲介について、一般的にデメリットが少ないケースが多いと考えています(もちろん例外もあります)。これには以下のような理由が挙げられます。

売却力の高さ

大手不動産会社は、強力な宣伝広告や自社販売網を活用することで、物件情報を囲い込んだ場合でも短期間で買主を見つけることが可能です。結果として迅速な売却が可能です。

たとえば三井不動産リアルティ(三井のリハウス)は両手仲介率の高い会社ですが、3か月以内に約6割の物件について売却を完了させています。

売却の流れ Step2|三井不動産リアルティ

適正価格で売却可能

大手不動産会社が仲介に入る場合、値下げ交渉が比較的少ない傾向にあります。そのため、物件が適正価格で売却される可能性が高く、売主にとって安心感がある点も大きな特徴です。

そこで、大手不動産会社の場合囲い込まれたことに気付かないまま物件売却が完了していることもあります。

もちろん、まったく問題がないわけではなく、大手不動産会社であっても、営業担当者によっては問題があるケースも考えられます。

最悪の両手仲介の例

地方の小規模な不動産会社が行う囲い込みは、売主にとって大きなリスクがあります。たとえば以下のような点は深刻な問題につながります。

売却の長期化

小規模な不動産会社は、広告宣伝ができておらず、販売力が脆弱です。そのため、買主を見つけるまでに時間がかかることがあります。その上で両手狙いの囲い込みにあった場合、売却が長期化し、売主にとっては確実に不利な状況となります。

値下げせざるをえない

囲い込みによって売却が長期化してしまうと、市場では「売れ残り物件」と捉えられます。その結果、売却価格を大幅に下げざるを得ないケースもあります。

不透明な取引

物件情報をオープンにしないで囲い込まれると、業者間での口コミによる販売になってしまいます。その場合、買取業者に情報が流れることが多く、結果として激安での買い叩きにあうケースも見受けられます。

結論として、地方の小規模な不動産会社による囲い込みは、売却の長期化や価格の下落、不透明な取引といったリスクを伴う可能性があります。地方では、信頼できる不動産会社を見つけることが第一のポイントといえるでしょう。

【FAQ】両手仲介Q&A

ここでは本文中に触れられなかった点を中心に、両手仲介についてのよくある質問に回答していきます。不動産売買においては「仕組みを知る」ことが大切です。仕組みさえ分かれば、簡単にだまされることもありませんから、ここで解決するポイントにも目を通しておいてください。

囲い込みを防ぐ簡単な方法はありますか?

売主としては、不動産会社にレインズ登録証明書を提出してもらうことが有効です。また、物件がポータルサイトに掲載されているかを確認し、必要に応じて他の不動産会社にも状況を問い合わせてみましょう。

レインズの登録証明書について、詳しくは以下のページを参照してください。

媒介契約制度|REINS TOWER

賃貸不動産にも両手・片手はありますか?

賃貸の場合は売買と同じような形での両手仲介は存在しません。

しかし、単独仲介であれば家賃の1か月分(税別)を全額受領できるのに対し、2社による共同仲介では家賃の0.5か月分(税別)を分け合う形になります。

これを「分かれ」と呼びます。分かれは売買における片手仲介に相当する形態です。

ただし、賃貸の場合は両手仲介や囲い込み行為よりも重大な問題があります。

実は法令上、仲介手数料は「大家さんから0.5か月分、入居者から0.5か月分受領する」のが原則です。契約前に合意があった場合のみ、入居者から1か月分を受領することができます。

この点、賃貸管理業者は慣例として「入居者から1か月分」受領しています。この問題について、東急リバブルが裁判で敗訴したこともあり、徐々に知られるようになりました。詳しくは以下の記事で解説しています(筆者のブログ)。

不動産売買の仲介手数料の計算方法は?

不動産売買の仲介手数料は、売買価格に応じて以下の計算式で求められます。

| 売買価格(税抜) | 仲介手数料(税抜) |

|---|---|

| 200万円以下の部分 | 売買価格の5% |

| 200万円超~400万円以下の部分 | 売買価格の4% |

| 400万円超の部分 | 売買価格の3% |

なお、仲介手数料については以下の記事で詳しく解説しています。

利益相反とは何ですか?

利益相反とは、不動産会社の利益が売主または買主の利益と相反することをさします。

また、売主は物件を高く売りたいと希望し、買主は安く購入したいと考えるため、両者の利益は相反します。

不動産売買においては、その取引に関わるすべてのプレイヤーにとっての利害があり、様々な局面で対立することになります。

そういった利益相反の状況を、良心的かつ公平にまとめていけるかどうかで不動産業者の力量を判断することができます。

まとめ

両手仲介は、不動産取引においては一般的な仕組みですが、売主にとってのメリットとデメリットの両方があります。

特に、囲い込みや利益相反のリスクについては注意が必要です。以下に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

両手仲介の仕組みとメリット・デメリット

両手仲介には、不動産会社の効率的な取引や早期成約といった利点がありますが、囲い込みや価格の不透明性といったデメリットも存在します。

囲い込みのリスクとその対策

物件情報が他社に共有されない「囲い込み」による影響は、売却期間の長期化や価格競争の抑制につながります。対策として、レインズ登録証明書の確認やポータルサイトでの掲載確認が有効です。

両手仲介の透明性を高めるために

信頼できる不動産会社を選び、取引の透明性を重視することが、売主としての利益を守る鍵です。

なお、沖縄ではトーマ不動産が透明性の高い仲介業務を行っています。売主側に立った誠実な売却活動をご希望であれば、ぜひお問い合わせください。

価格査定のご依頼|トーマ不動産株式会社

トーマ不動産では、ファイナンシャルプランナー有資格者が在籍し、税制に関するご説明も行っています。不動産売却のご不安に幅広くお応えいたします。