里道は建築基準法第42条に定める道路に該当せず、里道に接している土地には原則として建物を建築できません。

しかし建築基準法には次のような救済措置があり、場合によっては里道に接する土地であっても建築が可能となるケースがあります。

建築可となるケース

この記事では、里道とは何か、そして里道の判定方法、里道と判定された場合の救済措置の調査方法について解説していきます。

この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

里道とは何か?また里道の判定方法は?

政府は明治9年に、その当時存在していた道を国道、県道、里道の3種類に分けました。その後大正8年に施行された道路法によって重要な里道は市町村道に指定され、それ以外の里道については、道路法が適用されない法定外公共物という取り扱いになりました。

現在里道の中には道としての機能を持つものから、通行不能になった廃道状態のもの、場合によっては、私有地の中に取り残されたものなど様々な形態があります。

そのため、一見しただけで里道かどうか判定するのは困難です。

そこでこの記事では、まず里道かどうかを判定する方法を解説します。続いて次の章では、万が一里道であった場合でも建築できるケースについて解説し、具体的な調査方法を紹介します。

法務局の「公図」で里道を確認する方法

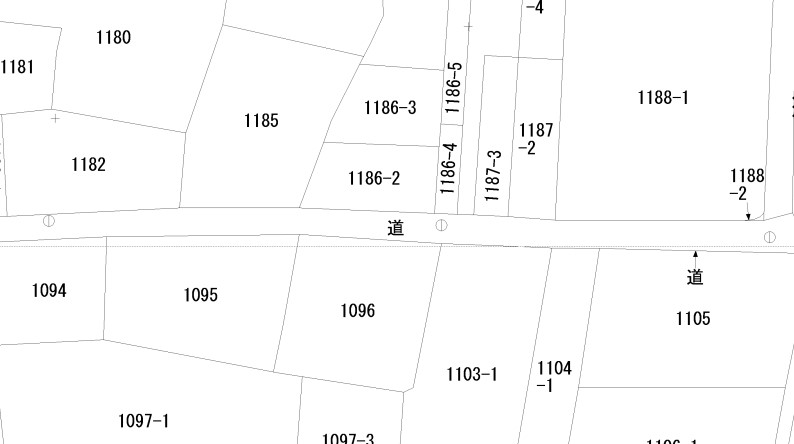

法務局で公図を取得すると、上の図のように「道」と書かれているが地番がない土地があります。これが里道です。

上の図の「道」は農地として利用されており、道としての機能を失っていません。またしっかり舗装されており、現地に行くと建築基準法の道路のように見えてしまいます。

しかし、それでも里道ですから、原則として、この道を接道として建物を建築する事は認められません(例外措置はあります)。

この写真に写っている道路が、上の公図にある里道ですが、建物がまばらに建築されていることがわかります。

これは、少し後に説明するように、当該道路が二項道路に指定されていた事例です。

なお、公図や登記簿は民事法務協会のサイトからオンラインで取得することも可能です。以下のリンク先で、一時利用を選択してください。

登記情報提供サービス|民事法務協会

迷ったら市町村役場で里道かどうかを確認

公図だけでは里道かどうか、判断に迷うケースもあります。そのような場合は、市町村役場の都市計画等の担当窓口で、その道路が里道かどうかを確認します。

市町村によって担当部署の名前が違ったり、都市計画関連の部署が担当していたり、道路関連の部署が担当していたりと様々です。

そこでまず市町村役場の受付で「接道について調べたいのですが」と尋ねてください。そうすれば適切な担当部署を教えてくれます。

また市町村役場に行く場合は、あらかじめ公図を取得して持っていくのが早いでしょう。そして、公図上で「この道について調べたい」と確認してください。

また、市町村役場の担当者の話は、正しいとは限りません。

万が一間違っていた時のために、対応してくれた職員の名札を見て、調査用紙に名前をメモしておいてください。その際、役所を訪問した日時もあわせて記入しておくと、後々責任問題になった場合に役立ちます。

この時、同時に「二項道路ではありませんか?」と確認しておいてください。二項道路については、この記事の後半で解説します。

里道は建築基準法第42条の「道路」ではないが…

ここまで説明してきたように、里道は原則として建築基準法第42条の道路には該当しません。その点を確認するため、建築基準法が定める道路の種類について再確認しておきましょう。

| 条項 | 道路種別 | 内容 |

|---|---|---|

| 第42条第1項第1号 | 道路法による道路(公道) | 国道、都道府県道、市町村道等の道路法による道路 |

| 第42条第1項第2号 | 都市計画決定された道路 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等により築造された道路 |

| 第42条第1項第3号 | 基準時に既に存在していた道路 | 建築基準法施行日(昭和25年11月23日)または都市計画区域指定日に既に存在していた道(公道・私道を問わず) |

| 第42条第1項第4号 | 事業計画道路で特定行政庁が指定したもの | 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定のもの。特定行政庁が指定 |

| 第42条第1項第5号 | 位置指定道路(私道) | 建築基準法令等で定める基準に適合し、特定行政庁がその位置を指定した私道 |

| 第42条第2項 | 二項道路(みなし道路) | 基準時に既に建築物が立ち並んでいた道。特定行政庁が指定 |

上の表にあるとおり、特定行政庁が二項道路(みなし道路)に指定した場合に限り、里道も建築基準法上の道路として取り扱われます。

基準時とは、建築基準法施行日(昭和25年11月23日)または都市計画区域に指定された日のことを指します。

特定行政庁は、各地域の建築行政を所管する行政機関で、建築主事が置かれています。

また、接道要件について、詳しくは以下の記事で解説しています。

里道に接していても建築が許可されるケース

一般に、土地等の物件調査を行う場合、土地が接する前面道路が「里道だ」と分かった場合は、次の手順で調査を進めます。

- 二項道路に該当しないか?

- 法43条2項の許可はされるか?

また、土地と道路(建築基準法上の道路)との間に里道が挟まっている場合、そのままでは建築確認がおりないので、法定外公共物(里道)の占用許可申請を行います。

建築基準法第42条二項道路(みなし道路)の場合

役所窓口等で土地の前面道路が里道であると確認された場合、まずその道路が二項道路に指定されているか、二項道路以外の道路かを調べるのが基本です。

二項道路であれば、セットバックすれば建築が認められます。

ではこの二項道路とは何でしょうか? ここで少し深掘りしておきましょう。

二項道路とは基準時に既に存在していた幅4メートル未満の道で、その時点で建築物が立ち並んでいたもののうち、特定行政庁が指定したものを指します。

基準時とは建築基準法が施行された。昭和25年11月23日またはその場所が都市計画区域に指定された時点のどちらか遅い方をさします。

また特定行政庁とは建築主事が置かれた行政庁のことで、都道府県の場合もありますし、市町村の場合もあります。

建築主事|Wikipedia

建築基準法第43条2項の認定・許可

土地が建築基準法上の道路に接していない場合でも、一定の要件を満たした場合に限り建築が認められるケースがあります。

建築基準法第43条2項の認定・許可と呼ばれる制度がそれです。

建築基準法上の道路に接していない土地であっても、敷地の周囲に広い空地があるなど、特定行政庁が交通安全や防火上支障がないと認め、建築審査会の同意を得た場合、建築が許可されることがあります。

公園のような空地を挟んで道路に接している場合のほか、里道や農地、私道を経由して建築基準法上の道路に接している場合も、この法第43条の認定・許可が受けられるケースがあります。

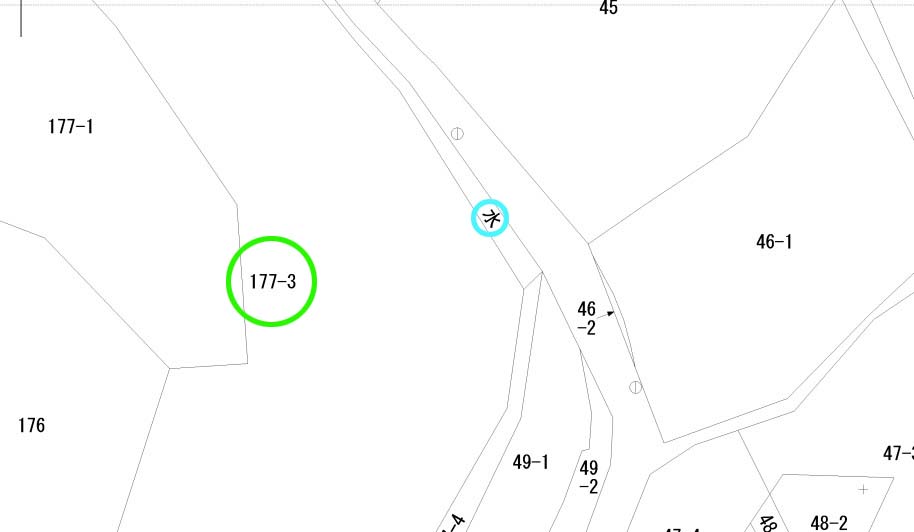

上の図は筆者が実際に取り扱った物件の公図です。図上、赤い色をつけた道が里道です。

丸印をした土地に再建築が可能かどうかを調査したのですが、市役所からの回答は「この土地の前面道路は二項道路ではない」というものでした。

そこで建築主事が設置されている県庁に出かけて、この土地で43条の許可が下りるかどうかを調査しました。その結果、43許可は出せるとの回答が得られました。

実際の物件調査を行う場合は、このように二項道路かどうかを調べ、二項道路に該当しない場合には、43条2項関係を調べることになります。

第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い|東京都都市整備局

43条2項関係の認定・許可については、今回建築が認められたから、今後ともずっと認められるとは限りません。法令上の要件が変わることもありますので、その点は注意が必要です。

法定外公共物占用許可申請を行う(里道またぎ)

上の図は敷地である117番の3の土地と道路(二項道路)にの間に公図上「水路」とされる土地が挟まっている事例です。

水道も里道も、法定外公共物という取り扱いになります。

上記の公図では水路(すでに水がなく道路と一体化)をまたいでいますが、里道をまたいでいるケースも多くその場合は「里道またぎ」と呼んでいます。

そして、これらの法定外公共物が道路と土地の間にある場合、そのままでは土地が道路に接していないので、建築許可が降りません。

このようなケースでは「法定外公共物占用許可申請」を行います。許可された場合には、建築基準法の道路に接しているとみなされ、建築が可能となります。

この許可申請に関しては、市町村により手順が異なる場合があります。市町村役場の窓口で手順を確認するのが確実でしょう。

ここでは筆者が取り扱った事例から、水路をまたぐ土地について紹介しました。水路でなく里道であっても、同じく法定外公共物占用許可申請を行うことで、建築確認を下ろします。

土地(敷地)内に里道が存在する場合の対処法

ここまでは、敷地が里道に接している場合の調査方法や対応策について考えてきました。この章では補足的に、敷地の中に里道が存在している場合の対処法について解説していきます。

上の図は、赤で囲った敷地の中に里道が取り込まれてしまっている事例です。

7-1と7-2を合わせたものが敷地ですが、この中に細長い敷地が残っています。この土地には地番が振られていないので、里道だと考えられます。

このような場合には市町村役場で払い下げの許可を申請することになります。

現状、実際に道路として使われている里道は払い下げの対象になりませんが、この図のように道路としての機能を失っている場合には、市町村が許可すれば払い下げの対象となります。

筆者も何度か手続きを行った経験がありますが意外と時間がかかるので、その点には注意が必要です。

一般的な手続きとしては、用途廃止や払い下げの申請を出した後、市町村が調査を行い、払い下げできるかできないかという回答を行います。

その後、市町村と契約書を締結し、鑑定評価額で売買を行います。

具体的な手続きは当該の市町村で確認するのが確実ですが、大まかな流れを把握するために、近畿財務局による解説へのリンクを掲載します。

旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き|近畿財務局

まとめ「里道の判定と建築基準法の特例」

道路が里道であるかないかを確認するには、公図で調べるか、もしくは市町村役場で尋ねることになります。

自信がない場合は、市町村役場で担当者に確認するのが確実でしょう。

そして、土地の前面道路が里道と判断された場合、原則としてその土地に建築はできないため、引き続き調査を行う必要があります。具体的には、以下のような例外措置に該当しないかを調べます。

例外的に建築できるケース

- 二項道路(みなし道路)に指定されている場合

- 建築基準法第43条2項の認定・許可

- 法定外公共物占用許可申請を行う方法(里道をまたぐ場合)

確かに里道には原則として建築が認められないのですが、二項道路に該当することもよくあります。この点は、確実に調査するようにしてください。

また、里道などの調査については、現地の法令に詳しい地元不動産会社に相談するのが適切でしょう。といっても、小さな不動産会社の実力には当たり外れがありますので、以下の記事などを参考に、しっかりと吟味してください。

沖縄県内の物件調査はトーマ不動産まで

沖縄県内で、確実な物件調査をご希望の場合は、ぜひトーマ不動産までご相談ください。

価格査定のご依頼|トーマ不動産株式会社

不動産の価値を最大化するために、抜け漏れのない物件調査を行い、里道に接道する土地であっても、可能な限り建築可能となる条件を確認します。

また、AIを利用した不動産価格査定システムを使用し、精密な価格査定を行っています。不動産の価値をしっかりと確認し、ご報告しています。