相続土地国庫帰属制度が「使えない」といわれる背景には、以下のような理由があります。

- 利用できる人が限定的

- 対象外の土地が多い

- 費用負担が大きい

- 手続きが煩雑かつ長期化

利用できるのは、相続や遺贈で取得した土地の所有者のみですし、建物や工作物が設置されていると申請ができません。

通路や墓地など他人が利用する予定がある土地も不可ですし、担保権などの制限物権が付着していたり、賃借権や地役権が設定されていても使えません。

また、審査手数料は1筆あたり14,000円で、これは不承認となっても返金されません。さらに、承認後も負担金を一括納付する必要があり、応じない場合は承認が執行します。

それだけではなく、書類準備や境界確認(測量)、隣接地通知などの事務負担が重いうえに、審査だけで半年から1年程度かかります。その間、連絡不通や調査拒否があれば、即却下されることになります。

ここまで書いてみると「なんて使えない制度なんだ」と感じてしまいますが、それでもこの制度がなかった時代から比べると、大きな進歩と評価されています。

この記事では、相続土地国庫帰属制度が使えない理由や、使いづらい現状を踏まえて「では、どうすればいいのか?」を解説していきます。

この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

相続土地国庫帰属制度の概要を再確認

相続土地国庫帰属制度が「使えない」といわれるのは、この制度の出発点に誤解があることも理由のひとつです。そもそもこの制度は、所有者不明土地の発生を抑制することを目的としています。

社会情勢の変化に伴う所有者不明土地の増加を踏まえ、相続又は遺贈によって土地を取得した人が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようにすることで、行政がこれまで膨大な手間をかけて管理していた所有者不明土地を少しでも減らすことが制度の出発点でした。

この制度がなかった時代は、不要な土地を相続財産として取得した場合、手放すためには主に以下の2つの選択肢しかありませんでした。

- 相続財産すべてを相続する

- 相続放棄をする

しかし、相続放棄をすると、不要な土地だけでなく本来は相続したかった預貯金や株式などすべての財産の相続権を失うことになります。

その点、相続土地国庫帰属制度は、相続人にとって不要な不動産を相続した場合にも利用できる制度です。国庫に土地を帰属させることで、相続人は不要な土地を手放しつつ、他の財産は保持できるようになりました。

私たちにとってもメリットのある制度といえるでしょう。

なお、相続放棄については以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひ参照してみてください。

制度の概要と2025年最新統計

冒頭で解説したように「相続土地国庫帰属制度は使えない」といわれることがあります。しかし、令和7年3月末時点で3,580件の申請があり、実際には多くの土地が国庫に帰属しているのが現状です。

| 項目 | 件数 | 備考 |

|---|---|---|

| 申請件数(総数) | 3,580件 | 制度利用の正式な申込み件数 |

| 帰属件数(総数) | 1,486件 | 国への土地帰属が承認された件数 |

| 却下件数 | 55件 | 申請要件を満たさず受理されなかった件数 |

| 不承認件数 | 54件 | 審査の結果、承認されなかった件数 |

| 取下げ件数 | 579件 | 申請者自身が申請を取り下げた件数 |

(データ出典:法務省)

現在審査中のものをのぞいても、現状ですでに申請土地の約4割が国庫に帰属しています。

内訳を見ると「田・畑」が最も多く38%、次いで「宅地」が35%、「山林」が16%となっており、幅広い地目の土地が対象となったことがわかります。

却下・不承認となった件数も一定程度ありますが、目立って多いわけではありません。

「使えない」を「使える」に変えるヒント

相続土地国庫帰属制度は「使えない」といわれますが、状況を整理して要件を満たすことで、「使える」可能性を高めることができます。

また、土地の種類や状況によっては、他の制度を積極的に活用すべき場合もあります。

まず、制度設計上定められている申請資格、対象となる土地の要件、費用負担、手続きの流れを正確に理解し、特に土地の物理的な状態や権利関係、境界などが国庫帰属の要件を満たさない場合は「各条件を満たす努力がで可能か?」を検討してみてください。

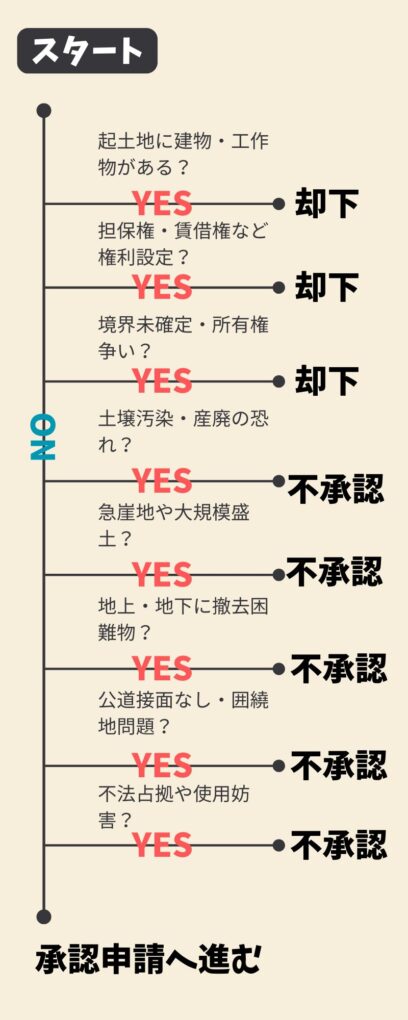

手順としてはまず、次の章に掲載している「フローチャート」を利用して、申請可否をチェックしてみてください。

申請要件を満たさない場合は、次のような代替プランを検討してみましょう。

- 相続放棄

- 民間の「ゼロ円譲渡」サイトを利用

- 山林の管理・育成代行

- 行政の空き家バンク・農地バンク

各サービスについて、詳しくはこの記事の後半、または別記事で紹介します。

申請できない土地「10要件」と「判定フローチャート」

申請できるかどうか迷ったら、下記フローチャートに当てはめて考えてみてください。

たしかに相続土地国庫帰属制度の要件はたくさんあり、該当してしまうと申請ができなかったり、申請後に不承認となります。

不承認となった場合でも申請手数料は戻ってきませんから、自己判断だけでなく、できれば専門家の判定を依頼してみた方がいいでしょう。

以下、さらに詳しい解説を続けます。

申請却下要件(該当したら受付段階で却下)

| No. | 要件 | ポイント |

| 1 | 建物が存する土地 | 物置や未登記建物でも NG |

| 2 | 担保権・使用収益権が設定 | 抵当権・賃借権・地役権など |

| 3 | 第三者の利用予定がある土地 | 位置指定道路・隣地通路提供など |

| 4 | 有害物質による土壌汚染地 | 重金属・PCB 等を含む |

| 5 | 境界未確定・所有権争い地 | 筆界未定・筆界特定中も含む |

土地の状態が要件に合わないと、申請は受付段階で却下されます。事前に建物の有無や権利設定、使用状況、汚染状況、境界関係を確認し、必要な手続きを済ませてから申請することが成功のポイントです。

不承認要件(審査でNG)

| No. | 要件 | 管理コストを生む主な理由 |

| 6 | 急崖地(勾配30°超・高さ5m超) | 擁壁・法面補強費が過大 |

| 7 | 地上に大型構造物・放置車両等 | 撤去費用が高額 |

| 8 | 地下に埋設物・産廃等 | 掘削・処理費が不明大 |

| 9 | 公道に接しない囲繞地で通行困難 | 行政代替管理が困難 |

| 10 | 不法占拠・妨害により使用収益不能 | 強制排除コストが不確定 |

申請を受け付けてもらえたとしても、一定以上の勾配の崖地や、地下埋設物がある土地、袋地、不法占拠者がいるなどの場合は、申請が不承認となる可能性があります。

上記はいずれも「申請後の現地調査」で判明し、その後、不承認処分につながる理由となります。

事前に専門家に相談した上で現地確認を行い、問題箇所の除去・調整をしてから申請するなど、不承認リスクを減らす対策を行ってください。

申請コストはいくら?具体的なシミュレーション

相続土地国庫帰属制度を利用する場合の費用は、申請手数料が土地1筆につき14,000円で、申請が承認されると負担金を支払う必要があります。

負担金は、原則として20万円ですが、土地の種類と面積によって変動がある点に注意が必要です。

以下に、山林4筆のケースをシミュレーションしてみましょう。

審査手数料と負担金シミュレーション

| 対象土地 | 山林4筆 |

| 所在地 | 新潟県三条市 |

| 土地面積 | 1942.00㎡(約587.45坪)/4筆合計 |

| 固定資産税評価額 | 42,724円 |

この章では、具体的な事例を元に、相続土地国庫帰属制度を利用したら費用はいくらになるのかをシミュレーションしてみます。

まず、この制度を利用する場合にかかるコストは、主に申請手数料と負担金の2つです。

事例は4筆の山林なので、申請手数料は以下となります。

申請手数料: 14,000円/筆 × 4筆 = 56,000円

負担金は、法務大臣による承認があった場合に納付が必要となる費用です。負担金の通知を受けた日から30日以内に納付しないと、承認が効力を失う点に注意が必要です。

森林の場合の負担金

| 地積の区分 | 算定金額 |

|---|---|

| 750平方メートル以下のもの | 地積に59円を乗じて得た額に21万円を加えて得た額 |

| 750平方メートルを超え1,500平方メートル以下のもの | 地積に24円を乗じて得た額に23万7千円を加えて得た額 |

| 1,500平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 地積に17円を乗じて得た額に24万8千円を加えて得た額 |

| 3,000平方メートルを超え6,000平方メートル以下のもの | 地積に12円を乗じて得た額に26万3千円を加えて得た額 |

| 6,000平方メートルを超え12,000平方メートル以下のもの | 地積に8円を乗じて得た額に28万7千円を加えて得た額 |

| 12,000平方メートルを超えるもの | 地積に6円を乗じて得た額に31万1千円を加えて得た額 |

まとめると、このケースでは以下の負担金等が必要となります。

| 申請手数料 (4筆分) | 56,000円 |

| 負担金 (合計1942.00㎡分として算定) | 280,000円 |

| 合計 | 336,000円 |

ただし、実際には傾斜地であれば承認されませんし、境界が不明の場合は測量する必要があります。この測量費用がかなり高額になるケースもあるので、土地家屋調査士事務所や測量事務所に見積りを取っておく必要があります。

承認までの期間は8か月が標準

相続土地国庫帰属制度の標準的な処理期間は「8か月」と考えていいでしょう。津地方法務局、新潟地方法務局など、複数局が8か月と明示しています。

ただし、天候不順や追加調査などが重なると、標準処理期間を超えて1年以上に及ぶこともあります。

逆に3~4か月で完了した事例もありますが、ある程度余裕を持って「8か月から1年くらいかかる」と考えて準備した方が安全でしょう。

また、書類不備があったり、現地での境界確認に時間がかかったり、権利関係の調査に時間がかかると、処理期間が長引くことがあります。スムーズに手続きを追えるためにも、事前にしっかりと準備を行ってください。

相続土地国庫帰属制度が「使えない」ときの3つの対策

この記事では主に、国の制度である相続土地国庫帰属制度を解説してきました。しかし、この制度が使えない場合に利用できる、民間のサービスもあります。

まず検討したいのは「本当に不動産市場で売買できないのか?」という点。山林や農地でも査定してくれるサービスがあるので、価格を出してもらうのもいいでしょう。

また、どんな物件も買い取ってくれる買取サービスもありますし、どうしても売れない場合は「無償で譲渡する」という方法も考えられます。

ここで紹介する3つの対策は、相続土地国庫帰属制度よりもお金がかからず、金銭的にもメリットがある方法です。

不人気土地でも売却してくれる不動産会社

不動産の一括査定サイトの中には、山林や農地を含む、あまり人気のない物件でも査定してくれるサービスがあります。

| サイト名 | 同時依頼数 | 対応物件種別 | 特徴 |

| リビンマッチ | 最大6社 | 分譲・一戸建て・土地・農地・山林など | 農地・山林を含む広範囲の土地査定に対応。10年以上の実績。 |

| イエイ | 最大6社 | マンション・一戸建て・土地・農地・山林ほか | 大手〜地元密着まで幅広く提携。農地・山林など住宅以外の土地もOK。 |

| Re:Guide(リガイド) | 最大6社 | マンション・戸建て・土地・農地・山林・賃貸同時査定 | 地方の農地・山林にも強い。賃貸査定も同時に依頼可能。 |

| HOME4U | 最大6社 | マンション・一戸建て・土地(農地・山林含む) | NTTデータ運営。入力45秒で複数社へ依頼。 |

上記の各サイトであれば、提携不動産会社が受け付けている場合、農地や山林の査定も可能です。

筆者も不動産会社を経営していた時、リビンマッチとリガイドと提携しており、かなりの数の農地・山林を査定しました。

ただし、農地などは不得意な不動産会社も多く、場合によっては断られることもあります。

リビンマッチ|公式サイト

イエイ|公式サイト

Re-Guide(リガイド)|公式サイト

HOME4U(ホームフォーユー)|公式サイト

また、市街化調整区域など売却しにくい土地を売却する場合のノウハウは以下の記事でも解説しています。

訳あり不動産専門会社による買取/売却

一般の不動産流通に乗せて売却することが難しい場合は、どんな土地でも買い取ってくれる訳あり物件専門の会社に相談してみてください。

中でも「訳あり物件買取Pro」であれば、めったなことでは断られませんし、疑問点についても相談に応じてもらえます。

訳あり物件買取PRO|公式サイト

筆者は、訳あり物件買取Proを運営する、株式会社Albalinkさんを取材させてもらったことがありますが、不動産に詳しくない人にもていねいに説明しており、納得のいく対応をしてもらえると感じました。

「みんなのゼロ円物件」を試してみる

相続土地国庫帰属制度が利用できない場合も、費用面で二の足を踏んでしまう場合も、「みんなのゼロ円物件」がおすすめです。

これは全国の不要な土地・建物を登録し、欲しい人に無償で譲渡するためのマッチングプラットフォームです。手続きを自分でやれば、完全無料で土地を手放すことができます。

みんなの0円物件|公式サイト

もし手続きを運営会社にお任せした場合でも、総額165,000円(税込)と、国の制度よりも安くすむ点もメリットです。

まとめ|相続土地国庫帰属制度は「使えない」わけじゃない

相続土地国庫帰属制度は「使えない」と思われがちですが、実際には要件を正しく理解し、事前に土地の状態を整えれば十分活用可能です。最新の統計では申請3,580件のうち1,486件が承認されました。

また、田・畑・宅地・山林と幅広い地目の土地で国庫帰属が進んでいます。

ただし、可能であればよりよい条件での売却・譲渡を目指した方がいいでしょう。

本記事で紹介した不動産一括査定サイト(リビンマッチ・イエイ・HOME4Uなど)は山林や農地の査定も可能です。

HOME4U(ホームフォーユー)|公式サイト

イエイ|公式サイト

リビンマッチ|公式サイト

仲介での売却が難しい場合は、どんな物件も買い取ってくれる「訳あり物件専門買取Pro」に、買取の相談をする方法も考えられます。

訳あり物件買取PRO|公式サイト

そして、どうしても売れない場合は「みんなのゼロ円物件」を使って無償譲渡を検討してみてください。自分で手続きをすれば、本当にゼロ円で譲渡することも可能です。また、マッチング率の高さにも定評があります。

みんなの0円物件|公式サイト

このように、複数の出口戦略が考えられるので、万が一相続土地国庫帰属制度が使えなかったとしても、ぜひ他の方法に挑戦してみてください。

沖縄での土地調査はトーマ不動産までご相談ください

沖縄県内の不動産にお悩みの場合は、トーマ不動産が法務局調査から買い手探索までワンストップでサポートします。

下の問い合わせフォームから今すぐご相談いただき、不要土地を資産に変える出口戦略を一緒に検討しましょう。今動けば、来年の固定資産税通知が届く前に負担となっている土地を手放す計画を立てることができます。

お問い合わせ|トーマ不動産